| 1 |

単独運転方式 |

|

ポンプ1台設置の1台運転型であり、計画流入汚水量に対し100%容量のポンプを1台設置します。これは、GPユニットの標準的な運転方式であり、同一管理区内に同一機種のGPユニットが複数台設置される場合に用いられます。予備ポンプはシステム全体の共通予備機として保管されます。

|

| 2 |

並列交互運転方式 |

|

ポンプ2台設置の2台運転型であり、計画流入汚水量に対し50%容量のポンプを2台設置します。ポンプの運転は水位の上昇により1台目運転水位でポンプ1台が運転し、さらに水位が上昇して2台目運転水位に達するともう1台のポンプも運転して並列運転を行います。汚水流入量が少ない時は1台目運転水位と停止水位の間で交互運転を行います。これもGPユニットの標準的な運転方式であり、ポンプ機種の統一のために計画汚水量の多いポンプ施設に用いられます。この場合も、予備ポンプはシステム全体の共通予備機として保管されます。

|

| 3 |

単独交互運転方式 |

|

ポンプ2台設置の1台運転型であり、計画流入汚水量に対し100%容量のポンプを2台設置します。ポンプの運転は1台目運転水位と停止水位の間で交互に運転され、2台のポンプ運転時間が平準化されます。また、運転中のポンプが故障した場合は、もう1台のポンプに自動的に切り替わります。これはマンホールポンプ施設の標準的な運転方式であり、ポンプ予備機を常設して運転中のポンプが故障しても計画流入汚水量の排水を満足する必要があるような重要性の高いポンプ施設に採用されます。

|

| 4 |

単独交互非常時並列運転方式 |

|

ポンプ2台設置の1台運転型であり、計画流入汚水量に対し100%容量のポンプを2台設置します。この運転方式は、単独交互運転方式と基本的に同じですが、ポンプ計画吐出量より多い汚水の流入に備え、マンホール内の水位を下げる目的で水位上昇時には2台目のポンプも運転させる運転方式です。この運転方式を採用する際は、次の点に留意する必要があります。

|

|

| (1) |

計画流入汚水量を見直すことが基本である。 |

|

ポンプ施設としては、計画段階でポンプ計画吐出量を越える様な流入が想定される場合は、計画流入汚水量そのものを見直してポンプ施設(圧力管径なども含む)を再計画することが重要です。運転方式の決定段階でポンプ計画吐出量より多い汚水の流入に備えるための運転方式を採用しても、十分な効果が得られない場合があることに留意する必要があります。 |

| (2) |

2台運転時の吐出量は2倍にはならない。 |

|

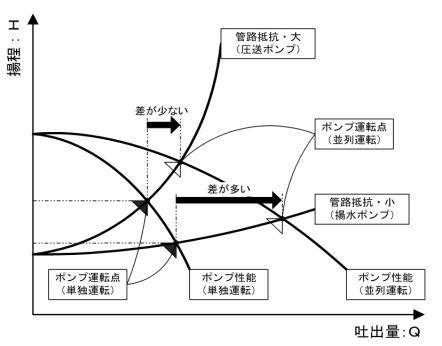

圧力管路が無い「揚水ポンプ」では、ポンプ2台並列運転時の吐出量は1台運転時の吐出量の2倍に近い吐出量となりますが、圧力管路が長い「圧送ポンプ」では、圧力管路が長ければ長いほどポンプ2台並列運転時の吐出量は1台運転時の吐出量に限りなく近づくことになり、2台並列運転の効果は少なくなることに留意する必要があります。(図-1参照) |

|

|

| (備考) |

揚水ポンプの場合は管路抵抗が小さく、単独運転時の吐出し量と並列運転時の吐出し量の差はかなり多く2倍近くなる。一方、圧送ポンプの場合は管路抵抗が大きく、単独運転時の吐出し量と並列運転時の吐出し量の差は少ない。 |

|

図−1 ポンプの並列運転と吐出量(例)

|

|

| (3) |

契約電力は2台分必要である。 |

|

電力会社との契約上は、あくまでポンプ最大運転台数で契約電力が決定されるため、この運転方式における契約電力はポンプ2台分となり、維持管理費(電気料金)が高くなることに留意する必要があります。ポンプ計画吐出量を超える流入が生じることは、ポンプ施設としては“非常時”ではありますが、この“非常時”を拡大解釈して1台分で契約することは、単に契約違反となるばかりでなく、供給電気設備の停電や火災事故につながる恐れもあります。 |

|