| 1 |

電動機保護装置 |

|

電動機の過負荷運転を保護する装置としては、図-1に示すようなオートカットまたはサーマルプロテクタがあります。一般に国内ポンプメーカでは小容量ポンプ(電動機出力:7.5kW以下)にはオートカットを、中・大容量ポンプ(電動機出力:11kW以上)にはサーマルプロテクタを内蔵しています。 |

|

|

|

| 7.5kW以下 |

11kW以上 |

| オートカット |

サーマルプロテクタ |

|

図−1 過負荷保護装置(例)

|

|

|

| (1) |

オートカット |

|

電動機電流を直接遮断できるように電動機結線に直接接続している保護装置で、三相誘導電動機ではスター結線されている巻線の中性点に、単相誘導電動機では巻線の端部に取り付けられます。何らかの原因で電動機に過電流が生じた場合、もしくは電動機が異常に過熱した場合に、バイメタルの働きにより電気回路を遮断して電動機を停止させます。なお、電動機の温度が下がると自動的に復帰します。

|

| (2) |

サーマルプロテクタ |

|

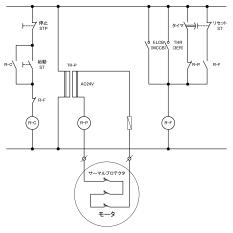

電動機の巻線温度を検出する保護装置で、電動機の巻線中に埋め込まれており、専用のケーブルにより外部の制御盤内の電気回路と接続されます。何らかの原因で電動機巻線が異常に過熱した場合に、サーマルプロテクタのバイメタルが動作し、その信号を受けて制御盤内の電気回路を遮断して電動機を停止させます。(図-2参照)なお、電動機の温度が下がるとバイメタルは復帰しますが、再始動は外部の制御盤にて手動で復帰させます。

|

|

|

図−2 サーマルプロテクタ検知回路(例)

|

|

|

| 2 |

浸水検知器 |

|

電動機室内への浸水を検知する装置として、図-3に示すような浸水検知器(電極式またはフロート式)があります。浸水を検知した際に、重故障としてポンプを故障停止させる方法と、軽故障としてポンプの点検修理を促す表示等を行い運転は継続する方法があります。なお、浸水検知器については、農業集落排水施設設計指針(平成14年度改訂版)、および小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(2004年度版)では、「φ65mm以上かつ2.2kW以上のポンプについては設けること」と規定されています。

|

|

|

|

| 電極タイプ |

フロートタイプ |

|

図−3 浸水検知器(例)

|

|

|

| (1) |

電極式浸水検知器 |

|

一般に電動機とポンプ部の間のオイル室に電極を取り付け、専用のケーブルにより外部の制御盤内の電気回路と接続されます。オイル室内に水が侵入すると電極により検出し、制御盤内の電気回路で故障表示または電動機を停止させます。 |

| (2) |

フロート式浸水検知器 |

|

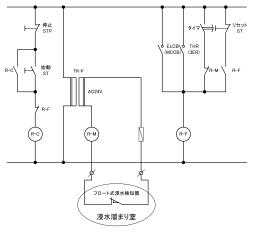

電動機下部に浸水だまり室を設けてこの中にフロートスイッチを取り付け、専用のケーブルにより外部の制御盤内の電気回路と接続されます。浸水だまり室に水またはオイルが侵入するとフロートの動作により検出し、制御盤内の電気回路で故障表示または電動機を停止させます。(図-4参照)フロート式は、専用の浸水だまり室を設けているので、非常に安定した制御ができる特徴があります。 |

|

|

| 図−4 フロート式浸水検知回路(例) |

|

|